华科大团队重磅突破!《Science》子刊:磁驱光纤机器人,突破膝关节微创手术难题

膝关节作为人体最大且最复杂的关节,几乎承担着全身的重量,其健康状态直接决定了人的运动能力。一旦膝关节发生损伤或退行性病变,如半月板撕裂、软骨磨损或韧带损伤,患者的日常行走、奔跑甚至站立都会受到严重影响。目前,临床上常见的膝关节手术方式包括开放式手术和关节镜辅助手术,但这些方法在操作精度和灵活性方面仍存在显著不足。

尤其值得关注的是,膝关节内部空间极为狭窄,腔隙宽度通常小于10毫米,这种复杂的几何结构给微创切除手术带来了巨大挑战。传统手术器械如骨钳和磨钻往往需要借助厘米级的切口才能进入关节区域,这类刚性工具不仅操作范围受限,难以精确定位病灶,还极易对周围的健康软骨、血管及神经造成额外损伤,从而导致术后恢复周期延长、疼痛增加,甚至对青少年患者的骨骼发育产生不利影响。

▍光纤机器人:破解膝关节手术困境的技术方案

针对这一临床挑战,来自华中科技大学陶光明教授的研究团队开发了一种创新的磁驱动多材料光纤机器人。这个机器人的设计巧妙结合了多种技术:内部是多芯光纤结构,用于传输中红外激光;外部则包裹着磁性弹性体材料,使机器人能够在外加磁场控制下灵活运动。该成果以“Magnetically actuated multimaterial fiberbot for precise minimally invasive knee laser surgery”为题,发表在国际顶级期刊《Science Advances》上,为膝关节微创手术带来了新的技术突破。

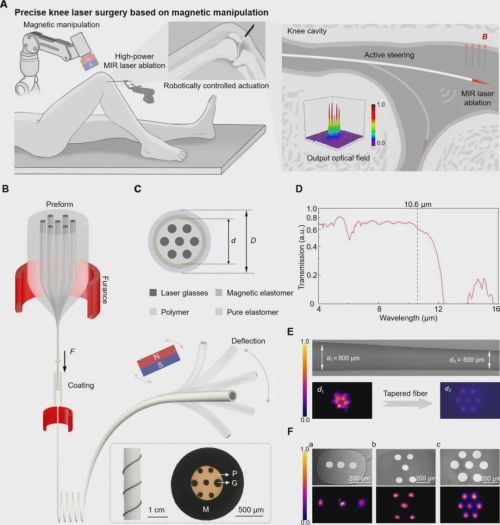

机器人的制造过程

要实现这一创新设计,光纤机器人的制造工艺首先经过了层层精密考量。其采用了多材料热拉伸工艺研究人员首先选定碲基硫系玻璃作为核心激光传输材料,这类材料的优势在于能高效传输波长高达 11 微米的中红外激光,为后续组织消融提供了关键基础。为兼顾机械强度与柔韧性,他们进一步将碲基硫系玻璃与聚苯砜(PPSU)树脂结合,让光纤既具备支撑性,又能适应关节腔的狭小空间。

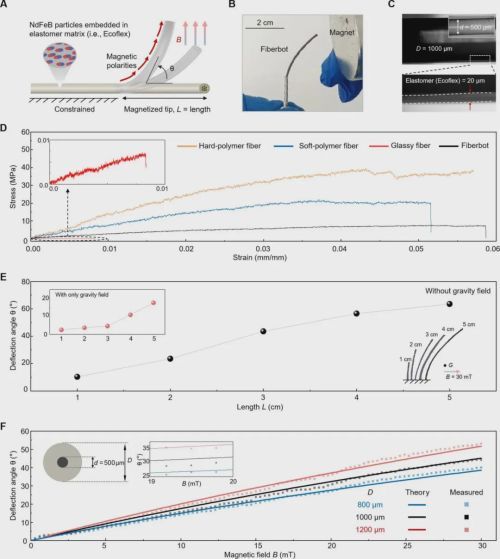

纤维机器人的结构、功能、制造和特性

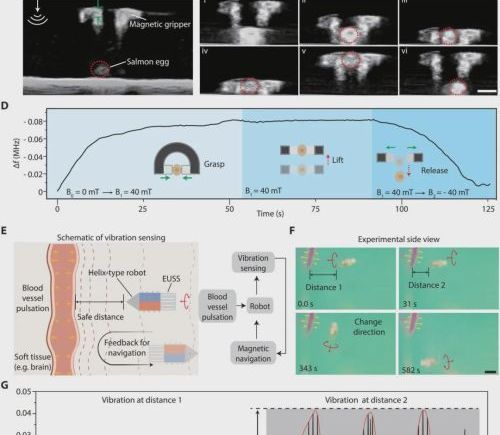

在确定核心材料与基础结构后,光纤的功能性涂层成为提升其临床适用性的关键环节。研究人员在光纤外部涂覆了一层由弹性体基质(Ecoflex)与均匀分散的钕铁硼(NdFeB)磁性微粒组成的磁性弹性体涂层;为确保生物相容性,又在最外层添加了约20微米厚的纯弹性体层。最后,通过强脉冲磁场磁化处理,光纤机器人正式获得了可受控的磁响应能力,为术中精准导航奠定基础。

经过上述制造流程,光纤机器人最终呈现出极具临床优势的精巧结构这:直径仅为1毫米左右,比传统的关节镜器械更加纤细。内部包含七个激光传输通道,每个通道的芯直径仅为30微米,能够传输高质量的单模激光。外部的磁性弹性体涂层厚度约250微米,不仅提供磁响应能力,还起到机械缓冲作用,大大降低了手术过程中损伤神经和血管的风险。

▍磁导航+激光消融,双技术融合重塑微创手术流程

在膝关节手术场景中,设备的高效性与稳定性直接影响手术成功率和术中安全性。这款光纤机器人的工作原理,正是围绕“磁导航” 与 “激光消融” 两大核心技术的协同展开,实现了 “精准定位” 与 “高效治疗” 的一体化。

精准的磁力控制

由于光纤机器人外部含有磁性材料,当外部施加磁场时,机器人会产生相应的偏转和运动。研究人员通过实验证明,在30毫特斯拉的安全磁场强度下(该数值远低于临床安全阈值,不会对人体造成伤害),机器人的角度偏转精度可达约 1.5°/mT,足以满足关节腔内的精细定位需求。

在实际操作中,,医生无需复杂机械传动结构,只需通过移动外部磁铁或调节电磁场参数,就能实时控制机器人的运动轨迹。这种操控方式不仅响应迅速,而且无需复杂的机械传动结构,大大简化了手术设备的设计。

纤维机器人的机械特性和磁响应性

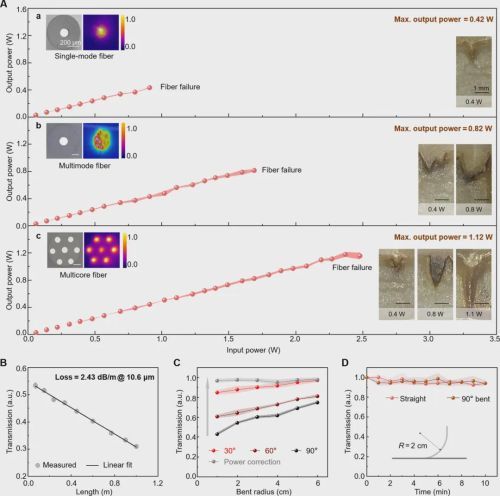

高效的激光消融

如果说磁力控制解决了“精准到哪” 的问题,那么中红外激光则回答了 “如何治疗” 的疑问。光纤机器人传输的中红外CO2激光具有极高的组织吸收率,特别适合生物组织处理。波长为10.6微米的CO2激光能够被组织中的水分高度吸收,实现快速、精准的消融效果,同时产生整洁的切割表面。

通过多芯设计,这种光纤机器人能够同时传输七束单模激光,总功率阈值达到1.12瓦,足以满足临床消融需求。实验显示,在1.1瓦的输出功率下,仅需20秒就能在骨组织上产生3.5毫米深的消融坑。

光纤机器人在中红外激光能量传输中的激光烧蚀和光学稳定性特性

综合磁力导航的精准性与激光消融的高效性,这款光纤机器人与传统膝关节手术工具相比,展现出多重显著优势:更纤细的直径可缩小手术切口、磁控导航能避免健康组织损伤、激光消融效率更高且愈合效果更好,从多维度提升了微创手术的安全性与有效性。

▍实验验证:从模拟到活体的递进式性能核验

为全面验证光纤机器人的实际性能,确保其满足临床应用的核心需求,研究人员设计了一系列从模拟环境到活体组织的递进式实验,逐步检验机器人的导航精度、环境适应性与治疗安全性。

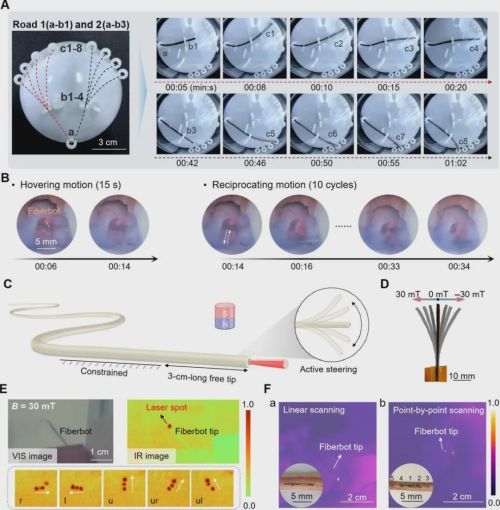

导航精度测试:研究人员首先在一个受限的球形模型(直径约10厘米,间隙宽度约10毫米)中测试了机器人的导航能力。模型上设置了多个直径3毫米的靶孔,模拟真实膝关节中的病变位置。实验结果显示,在外部磁场的控制下,光纤机器人能够精准地通过预设路径,成功抵达各个靶点。

磁驱动光纤机器人的主动导航和可操纵的MIR激光烧蚀

离体猪膝关节实验:在更接近真实环境的离体猪膝关节实验中,研究人员将光纤机器人与商业关节镜配合使用。通过仅3毫米的切口,机器人成功进入关节腔,并在前交叉韧带周围实现了精确导航。即使在高流速的生理盐水冲洗下(模拟真实手术环境),机器人仍能保持稳定运动,并能够在目标区域上方悬停或沿直线轨迹运动。

动物组织消融实验:最能体现光纤机器人治疗价值的,是在大鼠腿骨上开展的活体消融实验研究人员演示了两种消融模式:线性扫描和逐点扫描。在线性扫描模式下,机器人以约2毫米/秒的速度移动,成功在大鼠骨头上产生了长约8毫米的均匀切割痕迹。在逐点扫描模式下,机器人依次对准五个靶点进行消融,相邻点间距精度达到2±0.3毫米。

生物相容性实验也显示,将光纤机器人植入大鼠膝关节20分钟后取出,一周后实验动物仍然存活,伤口几乎完全愈合,证明该设备具有良好的生物安全性。

▍结语

尽管目前磁驱动多材料光纤机器人仍处于实验阶段,但其已通过多维度实验展现出巨大的临床潜力。研究团队表示,未来将从三方面推进技术完善:一是进一步优化机器人的结构设计与控制算法,提升其自动化程度与医生操作的便捷性;二是开展更大规模的动物实验,积累更多安全性与有效性数据,为后续人体临床试验铺路;三是探索技术的跨领域应用—— 该机器人不仅适用于膝关节手术,还可拓展至脊柱、耳鼻喉、颅内等其他狭小空间内的精密手术场景。

随着技术的持续迭代,这款磁驱动光纤机器人有望为微创外科手术开启全新篇章,让更多患者受益于更精准、更安全、更高效的手术治疗,推动骨科及相关外科领域的技术革新。