在未来的月球上,可能会出现一种奇怪的景象——一颗硕大的金属球,咕噜咕噜地滚下陨石坑,看起来像个失控的健身球,但它其实是NASA背后的“新宠”:一台专为极端地形打造的球形探测机器人。

它的名字叫——RoboBall。它既不是玩具,也不是艺术装置,而是一台能自我平衡、能“滚着下山”、还能带着传感器执行任务的高智商胖球。

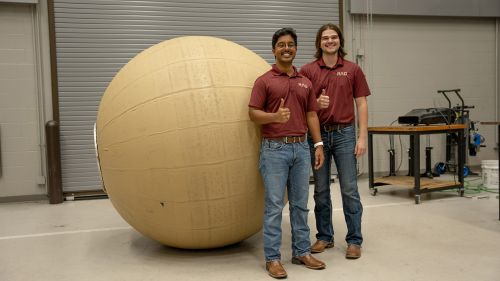

前不久,来自德州农工大学(Texas A&M University)的RAD实验室成功研发了RoboBall,并让这颗球,重新定义“月球漫步”的方式。

▍探月这事,车轮已经不够用了

自从NASA公布“Artemis”计划,人类就对月球南极蠢蠢欲动——那里可能藏着水冰,也藏着一堆“麻烦”。

月壑深不见底、坡度动辄几十度、尘土软得像面粉。在这种地形里,传统月球车就像开SUV去冲沙——谁都知道下去不一定上得来。

于是,RAD实验室决定换个思路:既然车轮搞不定,那不如——让整个机器人变成一个轮子。

听起来像是脑洞,但这正是RoboBall的魔法:

它是一个充气的球,里面藏着一个摆锤,通过摆锤前后摆动,它能改变重心,重心一偏,球就开始滚,再加上内部传感器、气压控制和一点点数学魔法,它就能优雅地滚上坡、翻下坎,还不会翻车。

这套逻辑简单得像物理课上的演示模型,可要让它真的在月球坑里“滚得漂亮”,背后藏着一整套高深的工程与控制学功夫。

在2022年,RAD实验室造出了RoboBall II——一个直径只有0.61米的小球,圆滚滚的身体里塞满了电机、齿轮、IMU、传感器,还有那颗灵魂摆锤。

RoboBall II架构图

它的强项是敏捷和“抗摔”:不怕撞、不怕滚、不怕翻,软壳一撑,气压一调,在崎岖地形里来回蹦跶,就像在极端环境下做瑜伽的机器人。

但问题也随之而来:太小,壳体里几乎被机械结构占满,别说携带探测仪器了,塞个GoPro都得挤。

RoboBall II 处于停放位置,呈现出“瓶中船”的外形

所以RoboBall II更多是个“测试平台”——验证控制算法、测试传感方案、练练手。它是科研团队的“滚动试验田”,但还称不上真正的探测器。

▍RoboBall III:当机器人决定“增重60公斤”

研究团队显然不满足于一个可爱的小球,他们要的是——能真上月球干活的“成年版”机器人。

于是,RoboBall III来了,这一次,它长到了直径1.83米,体重暴增到154公斤,堪称“胖出新高度”。但变大可不是随便加尺寸那么简单。

RoboBall III 外壳(左)和 RoboBall II 外壳(右)

在机器人世界里,放大意味着一连串连锁反应:质量上升、力矩变大、电机吃不消、结构承压更高。

于是研究团队不得不重构整个系统:

Roboball III架构图

结构:原本3D打印的零件换成整块5052铝合金板;

驱动:升级成四组高扭矩定制电机;

RoboBall III 模具正在喷涂以生产外壳

制造:放弃小球用的3D打印模具,改用21块金属板拼出的“巨型多面体模具”,靠喷涂工艺让它膨胀成球。

RoboBall III 外壳被放到钟摆上

装配过程更堪称一场“工程芭蕾”:以前小球可以“把摆锤塞进球壳里”,现在因为太重,只能用吊机把壳套在摆锤上——这也是他们戏称的“反向装瓶”工艺(Ship-in-a-bottle 2.0)。

但好处是明显的:RoboBall III终于有了真正的载荷舱,它能容纳17个CubeSat模块的空间,这下不仅能观察,还能动手干事。

当然,要让这个球滚得聪明、爬得稳,少不了一堆数学公式。

RoboBall 爬坡相关参数

RAD团队用一个核心指标来衡量性能:Rmax/R,也就是“重心高度”占球体半径的比例,Rmax越大,代表球越“能爬坡”。他们通过调整摆锤长度、配重材料和组件布局,不断优化这个比例。

实验也验证了理论:虽然RoboBall III的摆锤角度不及小球灵活,但因为重心更低、质量分布更合理,它的爬坡能力反而更强。

只是实验中也暴露了“理想与现实的差距”:模型没考虑到柔性壳体的摩擦损耗,也没算上那些藏在结构里的螺丝、线缆、粘合剂的额外质量。但这正是科研的乐趣所在——每一次“偏差”,都是下一个版本的改进方向。

▍从“看风景”到“干实事”:球体的任务升级

有了载荷舱,RoboBall III的想象空间立刻打开。

研究团队设计了两种任务场景:

1)滚下月球坑,放出一队小探测器。

想象一下,RoboBall滚到坑底,壳体打开,里面的小CubeSat机器人一个接一个被释放,它们在坑底分布,组成一个迷你观测网络。

2)携带采样系统,滚下去取样,再送回坑口。

RoboBall带着采样装置一路滚下,伸出机械臂抓一把月壤或冰样,再通过内部的小型返回舱把样品“打包寄回”。整个过程,宇航员不用下坑,传统月球车也不用冒险。一个球就能滚下去、干完活、滚回来——这效率,简直像送外卖。

这些任务设想展示的,只是RoboBall的“表面功夫”。真正让它与众不同的,是背后那套让它能从0.6米滚到1.8米、还能继续滚大的设计逻辑。

这不是一次简单的放大实验,而是一种系统化的“滚动哲学”——一整套可扩展、可重构的设计方法。

RAD实验室的研究不仅仅是造了个“巨球”。它背后更重要的,是一种“参数化设计思维”:让RoboBall变成一个可扩展的族群。

无论你想造一个0.5米的侦查小球,还是一个2米级的行星探测平台,都可以沿着同一套动力学与结构参数去推导。

这意味着,未来的RoboBall IV、V、VI……,都可能按任务需求“定制大小”,像选套餐一样。

而团队的下一个目标,是研究如何让摆锤系统实现跳跃、转身甚至集群协作——想象一下,一群小球在火星表面滚动、碰撞、协作,就像机器人版的“流星雨”。

▍结语

RoboBall III看起来简单,却体现了行星探测机器人设计的一种全新思路。它用滚动代替行走,用结构与控制的协同取代复杂的机械关节,为在极端地形中移动的机器人提供了一条可行的路径。

或许在未来的某次月球任务中,当人类站在南极陨坑的边缘,远处的阴影中会有一颗小球缓缓滚动,带着传感器、样品和人类的探索意图,继续深入未知。

参考文章:

https://ieeexplore.ieee.org/document/11068434