短波红外科研相机:开启科研新视野的利器

在科学研究领域,对物质和现象的深入探究往往需要突破人眼视觉及传统成像技术的固有局限。短波红外科研相机应运而生,凭借其独特的工作原理与卓越性能,为科研工作者开启了探索微观与宏观未知世界的全新视角。

一、短波红外光的独特优势

短波红外光(SWIR)的波长范围通常在 900至1700nm之间,部分应用可延展至2500nm。相较于相邻的可见光和中远红外波段,短波红外光展现出无可比拟的特性。一方面,其成像过程不受环境光强弱的影响,无论是在光线昏暗的室内,还是在漆黑的夜晚,均能实现稳定成像,这与高度依赖环境光的普通相机形成鲜明对比。另一方面,短波红外成像不依赖物体自身的热发射率,其原理与中远红外成像截然不同,能够呈现出更高分辨率、更清晰细节的图像。此外,短波红外光对尘埃、雾气、烟雾和火焰等具有优异的穿透能力,这使其在复杂环境下的观测具有显著优势。

二、广泛的科研应用领域

(一)天体物理学研究

在浩瀚的宇宙中,许多天体发出的短波红外辐射蕴含着关键的科学信息。科研人员借助短波红外相机,能够有效突破地球大气层与星际尘埃的阻碍,深入探索宇宙奥秘。例如,科学家曾利用博图SWIR相机与法国T1M天文台望远镜配合,成功拍摄到此前用其他设备难以获取的天文图像。该相机清晰捕捉到天狼星、木星及其卫星等天体的精细结构,其高动态范围成像能力确保了不同亮度天体在同一画面中均清晰可见,为恒星演化、行星系统形成等研究提供了宝贵数据。

(二)生物医学研究

1.非侵入式活体成像:在小型生物活体医学成像领域,短波红外光能够穿透生物组织一定深度,且对生物组织的损害较小。科研人员可利用短波红外相机,对活体动物进行实时、非侵入式观测,以追踪药物在体内的分布与代谢过程,或监测疾病发展进程,为药物研发和疾病机制研究提供直观依据。

2.细胞与荧光显微成像:在细胞研究中,短波红外相机可与荧光显微镜联用。某些荧光标记物在短波红外波段具有独特的发射光谱,相机能够精准捕捉这些荧光信号,从而实现对细胞内分子活动、细胞器动态变化等微观过程的高分辨率成像,助力揭示细胞生理与病理机制。 。

(三)材料科学研究

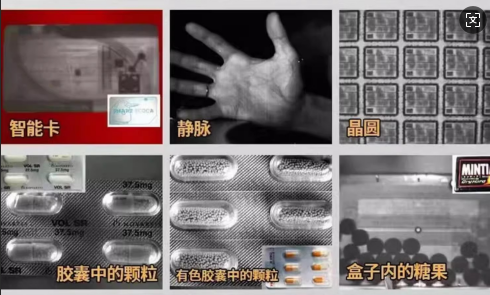

1.半导体材料检测:硅等半导体材料对短波红外光具有特殊的光学特性,在1100nm以上波段呈现透明。这使得短波红外相机在半导体材料品质检测中发挥关键作用。科研人员能够利用相机检测硅锭和晶圆片成品的内部缺陷或裂纹;在芯片制造过程中,通过短波红外成像实现晶圆切割时的激光精确对准,从而保障芯片制造的高精度与良品率。

2.新材料特性分析:对于新型材料,如二维材料、纳米复合材料等,短波红外相机可用于研究其光学、电学等特性。通过分析材料对短波红外光的吸收、反射和透射特性,科研人员能够深入了解材料的微观结构与电子态,为新材料的开发与应用提供理论支持。

(四)环境科学研究

1.大气与水质监测:短波红外光对大气中的某些污染物、气溶胶以及水体中的化学物质具有特定的吸收光谱。科研人员借助搭载短波红外相机的无人机或卫星遥感平台,能够对大范围区域的大气质量和水质进行监测。相机获取的高分辨率图像和光谱数据,可用于分析污染物的分布、浓度变化,以及追踪污染源,为环境保护与治理决策提供科学依据。

2.生态系统研究:在生态系统研究中,短波红外相机可用于监测植被健康状况。不同健康程度的植被在短波红外波段的反射光谱存在差异,通过分析相机拍摄的图像,科研人员能够评估植被的生长状态、病虫害侵袭情况,以及监测森林火灾后的植被恢复过程,从而推动生态系统保护与可持续发展研究。 。

随着科技的不断进步,短波红外科研相机的性能将持续提升,成本逐渐降低,应用领域也将进一步拓展。它将成为科研工作者探索未知世界、推动科学进步的不可或缺的得力工具,助力在更多领域取得突破性研究成果。 。