111亿!9月人形融资创全年新高

作者:Ivy 出品:高工人形机器人

进入2025年下半年,全球人形机器人行业的月度融资表现并未延续以往的强劲势头,反而显现出不确定性。在6月以29.93亿人民币录得低点后,虽于7月大幅攀升至70.94亿,但8月又回落至54亿,呈现出一轮“过山车”式的行情。

就在市场普遍预期下半年资本将趋于收缩,9月的人形融资总额逆势而上,再度创下全年新高。

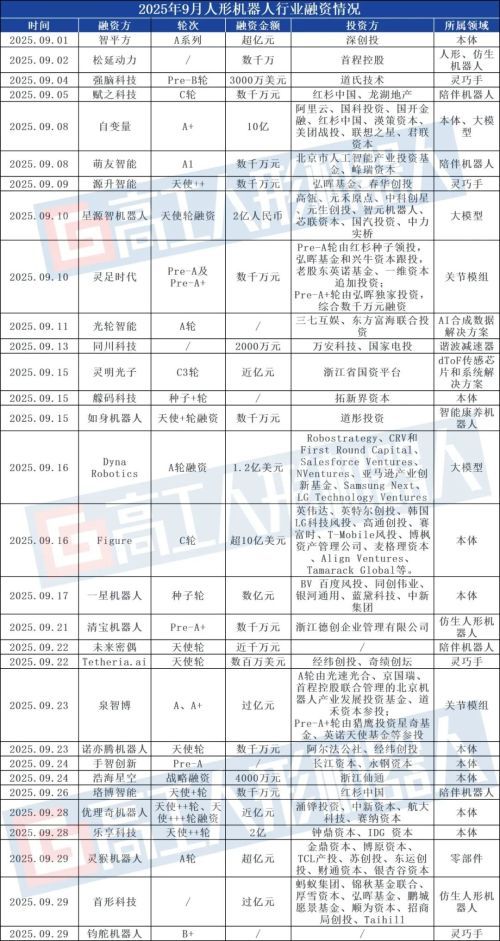

据高工人形机器人不完全统计,9月,全球人形机器人行业共发生了30起融资事件,其中29起来自国内,1起来自海外,已披露的融资总额约为111.08亿人民币,环比增长约105.70%。

9月融资额的倍数增长,主要归因于9月16日人形企业Figure AI完成的超10亿美元(约71.24亿人民币)C轮融资。这笔融资也标志着全球人形机器人行业迎来了今年的融资高潮。

国内也不甘示弱,9月,国内融资累计39.84亿元,环比增长59.36%。其中,融资金额达亿级以上的共9家,分别是智平方、强脑科技、自变量、星源智机器人、Dyna Robotics、一星机器人、泉智博、乐享科技、灵猴机器人、首形科技。

从公司类别来看,共有4家灵巧手公司完成融资,分别是强脑科技、源升智能、Tetheria.ai、钧舵机器人;共有4家人形核心零部件公司完成融资,分别是灵足时代、同川科技、泉智博、灵猴机器人。

与此同时,共有18家本体公司获得融资。值得注意的是,这些公司之间的产品定位差异正变得更加清晰。其中,清宝机器人、首形科技专注于仿生人形机器人;赋之科技、萌友智能、如身机器人、未来密偶、珞博智能则专注于陪伴机器人。

此外,该月发生的两起最高额融资,均流向了已推出通用型人形机器人的本体公司。

10亿元VS10亿美元,自变量对打Figure AI

9月共发生了2起高额融资事件,除了被传得沸沸扬扬的Figure AI,另一家是来自国内的自变量。

仔细分析可见,自变量与Figure AI存在显著共性。

首先,两家公司都坚持“本体”与“大模型”协同发展的技术路径。

在“大脑”方面,Figure AI的VLA模型Helix是“S1+S2”的双脑架构,专门用于对整个人形机器人上半身进行高频率、精细化控制;而自变量的WALL-A系列的VLA操作大模型则是端到端架构,即推理、决策、感知、输出动作全部统一在一个模型完成。

其次,两家企业本轮融资均获得了科技巨头的押注,并因此创下了各自所在国短期内人形机器人领域的最高融资纪录。

在投资方阵容方面,自变量最新一轮融资由阿里云、国科投资领投,国开金融、红杉中国、渶策资本跟投;美团战略投资超额加注,联想之星、君联资本等老股东持续追投。

与此同时,这也是阿里云在具身智能领域的首笔公开投资。

Figure AI最新一轮融资同样是“大牌云集”,由百汇创投领投,一同投资的包括英伟达、英特尔创投、韩国LG科技风投、高通创投、赛富时、T-Mobile风投、博枫资产管理公司、麦格理资本、Align Ventures、Tamarack Global等。

显然,英伟达正积极下注具身智能,其身影已多次出现在Figure AI、Field AI、Dyna Robotics等公司的融资阵容中。

最后,在落地和预训练方面,两家企业均有具体的合作项目正在进行中。

9月20日,合肥相关部门与自变量签署战略合作协议,共同推动“具身智能生态建设计划”,其中,合肥高新区已率先发布产业实施方案,规划建设公共服务平台、具身训练场与预训练中心。

Figure AI 宣布与 Brookfield 合作,后者是一家全球资产管理公司。此次合作收集的数据将用于训练Helix AI 模型,使人形机器人能够在为人类设计的真实环境中自主执行任务。

除了数据收集之外,此次合作还将探索对下一代 GPU 数据中心、机器人训练环境的房地产以及 Brookfield 全球业务范围内的商业用例的支持。

陪伴型机器人,将成人形赛道新风口?

当人形机器人产业迈向纵深发展阶段,除了通用人形机器人,各本体公司正通过差异化的产品定位,开辟全新的竞争格局。在9月获得融资的本体公司中,部分企业正凭借其清晰的产品定位赢得了资本的青睐。

正是这种定位分化,使得陪伴型机器人再度成为被选择的焦点。

早在今年6月,这一投资热潮便已显现,贝陪科技、陆吾智能、数字华夏、智可派机器人、珞博智能等5家本体公司累计获得约1.18亿元融资,为当前的市场表现提供了坚实的前奏。

9月,有4家专注于陪伴型机器人的本体公司获得了融资,分别是赋之科技、萌友智能、未来密偶、珞博智能,累计获得约9800万元。

9月5日,赋之科技(深圳)有限公司(Enabot)宣布完成数千万元人民币C轮融资,本轮融资由红杉中国与龙湖地产共同领投。18天后,公司在官方公众号官宣全球用户突破100万。

9月8日,萌友智能(Ropet)宣布完成数千万元A1轮融资,由北京市人工智能产业投资基金领投,峰瑞资本跟投。

资料显示,Ropet由前字节跳动产品设计师何嘉斌及斯坦福大学博士周玉黍创办,2024年12月,公司首款产品 “kamomo”在北美众筹平台Kickstarter上线,并获得40万美元众筹资金;2025年8月,公司登陆日本最大众筹平台Makuake,一小时筹款突破2700万日元。

9月22日,杭州未来密偶智能科技有限公司(未来密偶)正式宣布,已成功完成近千万天使轮融资,具体投资方未披露。

9月26日,珞博智能(Robopoet)近日完成数千万元天使+轮融资,由红杉中国独家领投,老股东金沙江创投、零一创投跟投。

值得注意的是,推动本轮融资的是红杉中国合伙人苏凯,他曾主导投资泡泡玛特、卡游等 IP 消费品公司。而在6月的陪伴机器人融资热潮中,已见珞博智能的身影。

上述4家公司的产品,主要定位是小型陪伴机器人,它们更像是“有生命的智能玩具”,通过“IP + 具身智能”的组合,为冰冷的机器赋予了灵魂与个性。

图源:Enabot

对于陪伴类场景,众擎机器人、四川具身科技、傅利叶等公司已计划或已推出了陪伴型人形机器人,开始尝试将人类形态的机器人带入陪伴场景。这也意味着,未来陪伴场景的竞争既存在于公司之间,也存在于不同形态之间。

图源:四川具身科技

但单就投资偏好而论,目前小型陪伴机器人显然更受青睐。

小结:人形机器人正加速走进家庭

再次回溯到年初,彼时“量产元年”已成为行业的共同预期。实际上,真正的故事早在量产之前就已展开。

每一家志在量产的公司,都必须经历对核心落地场景与产品市场定位的反复推敲在此基础上,才最终决定了“要量产一款什么样的机器人”。其中,陪伴类场景成为了很多具身智能公司的落地选择。

对于陪伴机器人而言,其“轻量化”与“家庭级”的产品特征,直接转化为显著的价格优势。此外,这些贴近日常生活的属性也意味着更低的市场教育成本。不可忽略的是,这类机器人的功能也仅限于“陪伴”和“教育”,若出现产品同质化严重的情况,要如何在市场竞争中存活,更是考验。

更重要的是,陪伴机器人的成功为人形机器人提供了关键的参考。前者先行验证了市场对具身智能产品的接受度,向投资者直观展示了消费者的兴趣与热情。

然而,若目标仅限于情感陪伴,则未必需要如此复杂的技术形态。

设计者之所以选择“人类形态”这一更复杂、更高级的外观结构,不仅仅需要人形机器人给予人类情绪价值和陪伴这么简单,家庭服务类场景是人形机器人更高阶的目标。

无论是Figure 02可以自主完成装载碗碟、折叠衣物、将衣服放进洗衣机;还是自变量机器人利用夹爪制作香囊、整理房间,这些任务都是两家公司大模型驱动机器人解决家庭事务能力的一个缩影。

9月15日,宣布完成数千万元人民币天使+轮融资的如身机器人,其“齐家Q1”养老机器人同样是面向家庭服务类场景。

图源:如身机器人

资料显示,这款机器人是一款面向半失能、失能和独居老人的智能照护机器人,可在“操作形态”与“轮椅形态”间一键切换,完成起身、翻身、递水、喂饭、载人移动等高频照护任务。

早在今年3月发布灵犀X2时,智元便为其赋予“有生命力的智能体”的核心定位。不仅限于文娱展演、科研教育等初期落地场景,灵犀X2更是智元布局未来陪伴型机器人的一个技术平台,旨在为养老、护理、社交等更具潜力的家庭服务场景,储备一个随时可启用的解决方案。

由此可见,对陪伴类场景的早期探索,绝非简单的试错。这一系列的探索可以被视为进军要求严苛的家庭服务场景的必经阶段,通过相对友好的环境,不断试探技术的极限与市场的反应,为人形机器人最终融入家庭生活降低门槛、铺平道路。

而对投资方来说,鉴于市场对陪伴型机器人的需求已初步验证,投资者下一步完全有理由将目光投向任务更复杂、交互更自然的人形机器人这一更高阶形态。